拓樸排序

拓樸排序,是根據分支度小的先排序。

所謂的分支度,在無向圖中,是一個頂點連接的邊的總數。

拓樸排序針對無迴路的圖才能運作,下圖是有迴路的圖,無法使用拓樸排序,但可以透過拓樸排序檢查出是否有迴路。

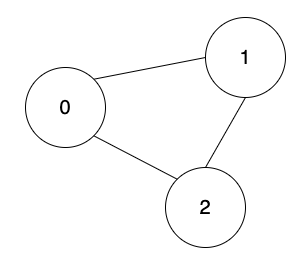

無向圖

所謂的分支度,在無向圖中是多少條邊edge連到頂點的數量。

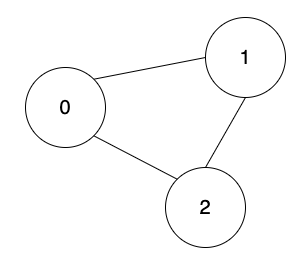

下圖中,頂點0有1條邊連著,頂點1有2條邊連著,頂點2有1條邊連著,這連著的邊就是分支度。

無向圖中,最小的分支度是1,因為頂點與頂點連接至少會有一條邊。

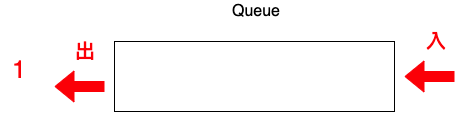

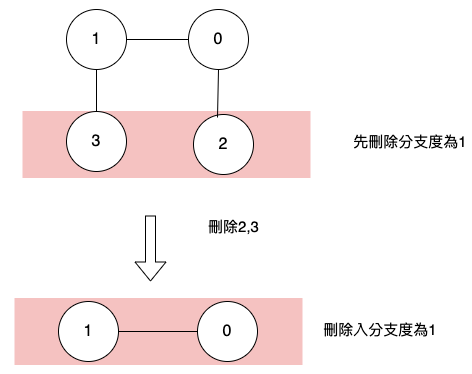

拓樸排序(無向圖),是將分支度為1的頂點放入Queue中,逐一刪掉,和刪除頂點「相鄰頂點」的「邊」,也要跟著一起刪掉,若相鄰頂點刪掉的邊在無向圖中,只剩下1條邊(無向圖中分支度最小單位),則加入Queue中,排隊刪除。

分支度

分支度的統計可以列(row)的方式統計。

| j=0 | j=1 | j=2 | 分支度 | |

| i=0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| i=1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| i=2 | 0 | 1 | 0 | 1 |

分支度的統計可以欄(column)的方式統計。

| j=0 | j=1 | j=2 | |

| i=0 | 0 | 1 | 0 |

| i=1 | 1 | 0 | 1 |

| i=2 | 0 | 1 | 0 |

| 分支度 | 1 | 2 | 1 |

準備

準備degree陣列,記錄每個頂點的分支度(連著頂點的邊)的數量,大小為頂點的數量。

| 頂點 | 0 | 1 | 2 |

| 分支度 | 1 | 2 | 1 |

步驟

分支度小的頂點先從圖中把邊刪掉,其它跟它相連的頂點,也要把他們的分支度減1,直到所有頂點都訪問完畢,代表遍歷完成。

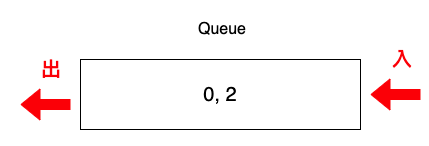

1.接下來把所有degree等於1的頂點放入Queue。

degree等於1,代表只有一條邊連著,由最少的邊開始。

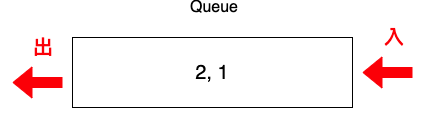

把degree為1的頂點0與2放入Queue中。

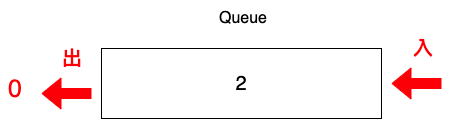

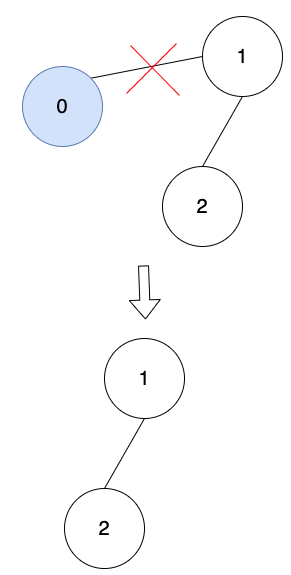

2.把Queue 中的元素拿出來,首先拿到的是0(先入先出)。

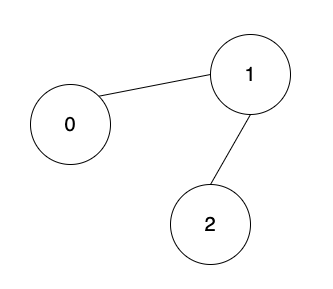

3.刪除頂點0。

並輸出在螢幕。

0,

4.因為頂點0已被刪掉,跟頂點0有連接的鄰居們,鄰居跟頂點0有連線的邊也要刪掉1條。

| 頂點 | 0 | 1 | 2 |

| 分支度 | 1 | 1 |

頂點1刪掉的degree剩下1,把頂點1加入Queue。

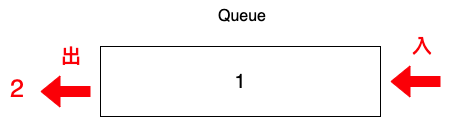

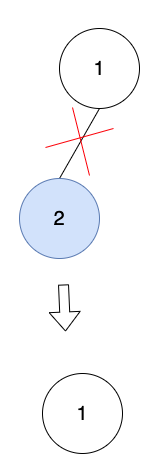

5.把Queue中的頂點2拿出來,刪除頂點2。

並輸出在螢幕。

0, 2

6.因為頂點2已被刪掉,跟頂點2有連接的鄰居們,鄰居跟頂點2有連線的邊也要刪掉1條。

| 頂點 | 0 | 1 | 2 |

| 分支度 | 1 | 1 |

7.把Queue中的頂點1拿出來,刪除頂點1。

並輸出在螢幕。

0, 2, 1

8.Queue已經沒有元素,拓樸排序遍歷完成。

程式碼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

public class Topology {

// 相鄰矩陣

private int[][] matrix;

// 頂點數量

private int vertexLen = 3;

// 分支度

private int[] degree;

public int getVertexLen() {

return vertexLen;

}

public Topology() {

matrix = new int[vertexLen][vertexLen];

// 1代表連著的邊,0代表沒有連

matrix[0] = new int[]{0, 1, 0};

matrix[1] = new int[]{1, 0, 1};

matrix[2] = new int[]{0, 1, 0};

degree = new int[vertexLen];

for (int i = 0; i < vertexLen; i++) {

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

if (matrix[i][j] == 1) {

// 以列(row)的方式統計分支度

degree[i]++;

}

}

}

}

public int topology() {

LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();

// 計算刪除頂點數量

int vistedCnt = 0;

for (int i = 0; i < degree.length; i++) {

// degree == 1就加入queue

if (degree[i] == 1) {

queue.add(i);

}

}

while (!queue.isEmpty()) {

// 從queue取出頂點,代表刪除該頂點

int vertex = queue.poll();

// 計算刪除頂點數量 +1

vistedCnt++;

// 印出

System.out.print(vertex + ",");

// 檢查是否有相鄰的頂點

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

// 有相鄰的頂點j,分支度要減1

if (matrix[vertex][j] == 1) {

degree[j]--;

// degree == 1就加入queue

if (degree[j] == 1) {

queue.add(j);

}

}

}

}

System.out.println();

return vistedCnt;

}

public static void main(String[] args) {

Topology topology = new Topology();

int visitedCnt = topology.topology();

// 若刪掉的頂點數量跟實際的頂點數量一樣,代表沒有迴路

System.out.println("hasCircle ? " + (visitedCnt != topology.vertexLen));

}

}

0,2,1,

hasCircle ? false

判斷無向圖是否有迴路

下圖中,頂點0有2條邊連著,頂點1有2條邊連著,頂點2有2條邊連著,這連著的邊就是分支度。

分支度

分支度的統計可以列(row)的方式統計。

| j=0 | j=1 | j=2 | 分支度 | |

| i=0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

| i=1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| i=2 | 1 | 1 | 0 | 2 |

分支度的統計可以欄(column)的方式統計。

| j=0 | j=1 | j=2 | |

| i=0 | 0 | 1 | 1 |

| i=1 | 1 | 0 | 1 |

| i=2 | 1 | 1 | 0 |

| 分支度 | 2 | 2 | 2 |

如果要判斷無向圖,是否「有迴路」,除了union find可判斷是否有迴路,拓撲排序也可以判斷圖中是否有迴路。

判斷迴路

1.準備degree陣列,記錄每個頂點的分支度,大小為頂點的數量。

| 頂點 | 0 | 1 | 2 |

| 分支度 | 2 | 2 | 2 |

3.發現根本沒有頂點的分支度是1,所以沒有一個頂點加到Queue中。

4.刪除的頂點數量跟實際的頂點數量不符,代表有迴路。

直接把先前的程式中的相鄰矩陣改成有迴路。

1

2

3

4

matrix = new int[vertexLen][vertexLen];

matrix[0] = new int[]{0, 1, 1};

matrix[1] = new int[]{1, 0, 1};

matrix[2] = new int[]{1, 1, 0};

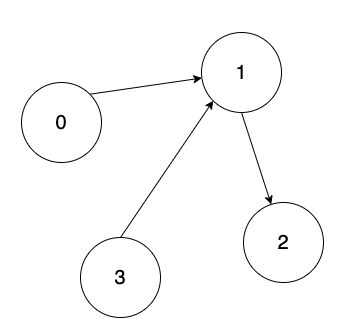

有向圖

有向圖中,只在乎「入」分支度。什麼是入分支度?就是箭頭指向頂點的邊的數量。

有向圖,是根據入分支度為0的先排序,0是沒有箭頭指向,先處理沒有任何箭頭指向的頂點。

拓樸排序(有向圖),是將入分支度為0的頂點放入Queue中,逐一刪掉,和刪除頂點「相鄰頂點」的「入分支度」,也要跟著一起刪掉,若相鄰頂點刪掉的入分支度為0條(有向圖中入分支度最小單位),則加入Queue中,排隊刪除。

入分支度

i代表從i頂點,箭頭指向j。

i代表「出」邊,箭頭從i頂點出去,j代表「入」邊,箭頭指向j頂點。

所以入分支度的統計,以column欄,箭頭指向的j為主,垂直統計有多少頂點指向自己。

| j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | |

| i=0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| i=1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| i=2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| i=3 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 入分支度 | 0 | 2 | 1 | 0 |

| 頂點 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 入分支度 | 0 | 2 | 1 | 0 |

所謂的出邊,也稱出分支度,從i頂點「出發」,箭頭指向其它頂點,也就是從i頂點出發的個數,水平統計有多少邊指向其它頂點。

對i頂點而言是出邊,但對j頂點而言是入邊,由i頂點的出邊反推回j頂點的入邊。

| j=0 | j=1 | j=2 | j=3 | 出分支度 | |

| i=0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| i=1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| i=2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| i=3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 頂點 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| 出分支度 | 1 | 1 | 0 | 1 |

與先前程式碼大同小異,主要是相鄰矩陣「入分支度」的統計。

入分支度為0(代表沒有頂點指向自己),加入Queue,從最少的入分支度開始。

還有要把Queue中i頂點從圖上刪除,要找從i出發的出邊,推斷出j頂點的入分支度,並將j頂點的入分支度減1。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

public class InDegreeTopology {

// 相鄰矩陣

private int[][] matrix;

// 頂點數量

private int vertexLen = 4;

// 入分支度

private int[] indegree;

public int getVertexLen() {

return vertexLen;

}

public InDegreeTopology() {

matrix = new int[vertexLen][vertexLen];

// 1代表連著的邊,0代表沒有連

matrix[0] = new int[]{0, 1, 0, 0};

matrix[1] = new int[]{0, 0, 1, 0};

matrix[2] = new int[]{0, 0, 0, 0};

matrix[3] = new int[]{0, 1, 0, 0};

indegree = new int[vertexLen];

for (int i = 0; i < vertexLen; i++) {

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

if (matrix[i][j] == 1) {

// 入分支度以j為主,有多少箭頭指向此頂點

indegree[j]++;

}

}

}

//System.out.println(Arrays.toString(indegree));

}

public int topology() {

LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();

// 計算刪除頂點數量

int vistedCnt = 0;

for (int i = 0; i < indegree.length; i++) {

// 入分支度為0,代表沒有頂點指向

if (indegree[i] == 0) {

// 加入queue

queue.add(i);

}

}

// 迴圈進入的條件,queue不為空

while (!queue.isEmpty()) {

// 從queue取出頂點,代表刪除該頂點

int vertex = queue.poll();

// 計算刪除頂點數量 +1

vistedCnt++;

// 印出頂點

System.out.print(vertex + ", ");

// 檢查是否有出邊,也就是箭頭指向其它頂點

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

// 箭頭指向其它頂點

if (matrix[vertex][j] == 1) {

// 把那個頂點入分支度減1

indegree[j]--;

// 若那個頂點入分支度為0,代表沒人指向它

if (indegree[j] == 0) {

// 加入queue

queue.add(j);

}

}

}

}

System.out.println();

return vistedCnt;

}

public static void main(String[] args) {

InDegreeTopology inDegreeTopology = new InDegreeTopology();

int vistedCnt = inDegreeTopology.topology();

// 若刪掉的頂點數量跟實際的頂點數量一樣,代表沒有迴路

System.out.println("hasCircle = " + (vistedCnt != inDegreeTopology.vertexLen));

}

}

0, 3, 1, 2,

hasCircle = false

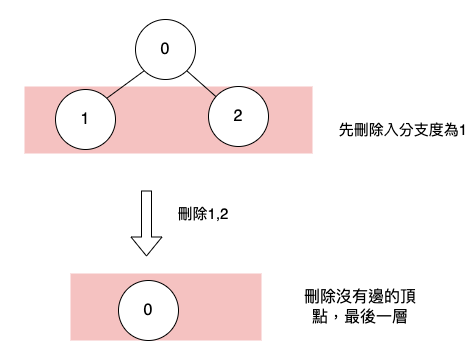

尋找樹的中心,最小高度樹

奇數個數頂點

假設有長長的樹

0 - 1 - 2 - 3 - 4

若0當根節點,高度為4。

若1當根節點,高度為3。

若2當根節點,高度為2。

2當根節點就是最小高度的樹。

如何求出樹的中心?

要把最外圍的頂點先刪除。

0 - 1 - 2 - 3 - 4

先刪掉0與4頂點。

1 - 2 - 3

再刪掉1與3頂點。

2

偶數個數頂點

若頂點是偶數。

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

先刪掉0與5頂點。

1 - 2 - 3 - 4

再刪掉1與4頂點。

2 - 3

剩下頂點2與頂點3,就是中心頂點。

奇數圖

要使用到bfs層層遍歷,先把最外層,分支度為1的頂點刪掉,紅色框框代表是同一層。

最後刪掉的那一層,就是中心頂點。

偶數圖

要使用到bfs層層遍歷,先把最外層,分支度為1的頂點刪掉,紅色框框代表是同一層。

最後刪掉的那一層,就是中心頂點。

程式碼

bfs使用層層遍歷,最後那一層,就是中心頂點。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

public class MiniHightTree {

// 相鄰矩陣

private int[][] matrix;

// 頂點數量

private int vertexLen = 3;

// 分支度

private int[] degree;

public int getVertexLen() {

return vertexLen;

}

public MiniHightTree() {

matrix = new int[vertexLen][vertexLen];

// 1代表連著的邊,0代表沒有連

matrix[0] = new int[]{0, 1, 0};

matrix[1] = new int[]{1, 0, 1};

matrix[2] = new int[]{0, 1, 0};

degree = new int[vertexLen];

for (int i = 0; i < vertexLen; i++) {

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

if (matrix[i][j] == 1) {

// 以列(row)的方式統計分支度

degree[i]++;

}

}

}

}

public List<Integer> getMiniHightRoot() {

// 記錄刪到最後,最後一層頂點

List<Integer> list = null;

LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<Integer>();

// 計算刪除頂點數量

int vistedCnt = 0;

for (int i = 0; i < degree.length; i++) {

// degree == 1就加入queue

if (degree[i] == 1) {

queue.add(i);

}

}

while (!queue.isEmpty()) {

// 取出每一層的頂點個數

int size = queue.size();

// 每遍歷一層,list都會被清空,只記錄最後一層的頂點

list = new ArrayList<>();

// 遍歷這一層的頂點

for (int i = 0; i < size; i++) {

// 從queue取出頂點,代表刪除該頂點

int vertex = queue.poll();

// 計算刪除頂點數量 +1

vistedCnt++;

list.add(vertex);

// 檢查是否有相鄰的頂點

for (int j = 0; j < vertexLen; j++) {

// 有相鄰的頂點j,分支度要減1

if (matrix[vertex][j] == 1) {

degree[j]--;

// degree == 1就加入queue

if (degree[j] == 1) {

queue.add(j);

}

}

}

}

}

// 傳回最後一層的頂點

return list;

}

public static void main(String[] args) {

MiniHightTree topology = new MiniHightTree();

List result = topology.getMiniHightRoot();

System.out.println(result);

}

}

[1]